Oleh Dr. Saifudin Zuhri*

Lagi, berbagai manuver politik nampak membingungkan dan langkah bidak catur yang sulit ditebak kembali dimainkan para elit politik negeri ini.

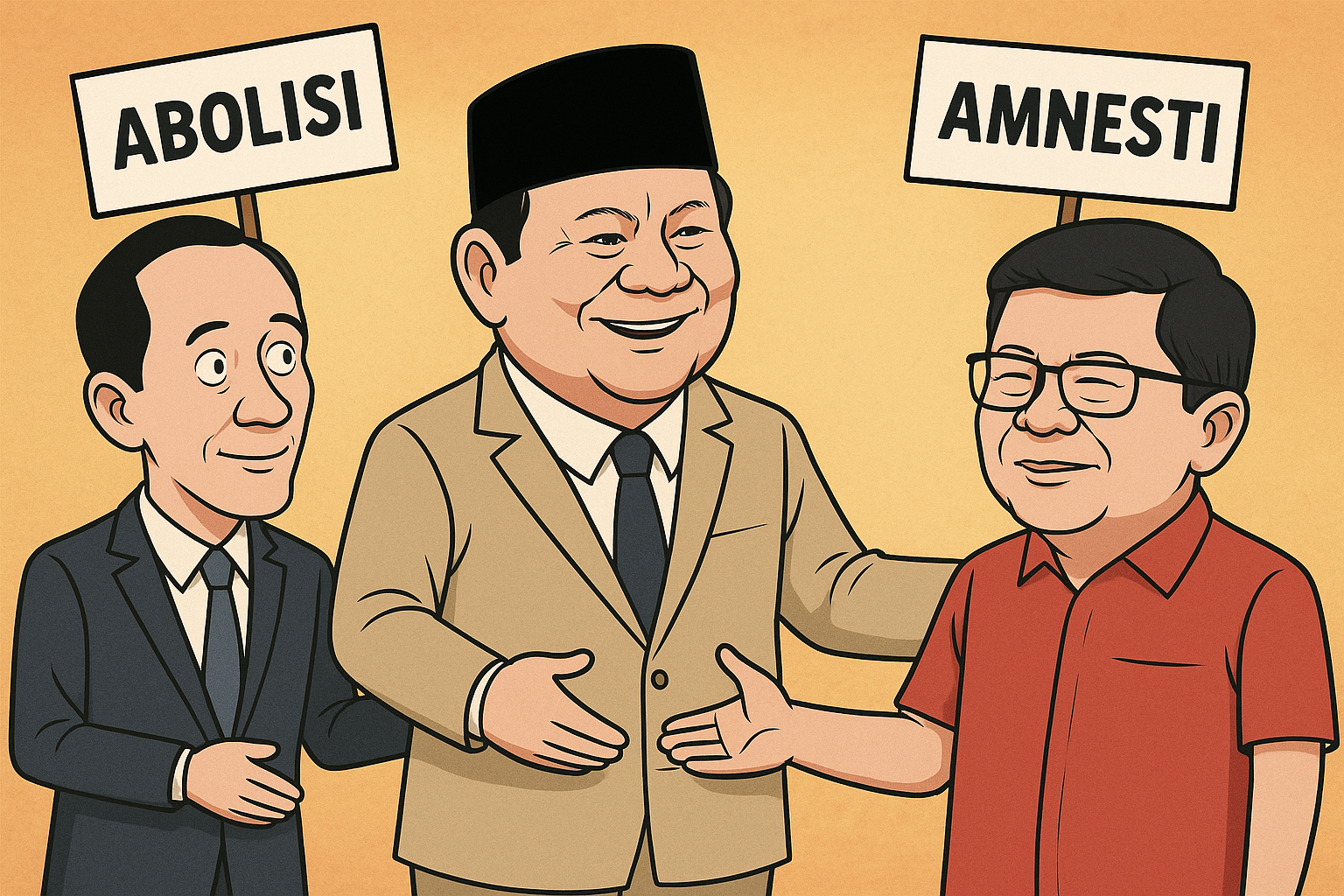

Langkah Presiden Prabowo memberi abolisi kepada terpidana Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto menambah catatan sejarah budaya politik bangsa ini yang mengejutkan, aneh, dan keluar dari fatsun politik modern.

Presiden sebelumnya, Jokowi, juga melakukan langkah mengejutkan ketika pasca pemilu yang dimenangkannya untuk kali kedua tiba-tiba merangkul rival politiknya, Prabowo Subianto masuk dalam jajaran kabinet.

Bagaimana cara memahami fenomena tersebut? Mengapa bangsa ini seringkali membuat atau dibuat “kecelik”?

Amnesti dan abolisi Prabowo itu diberikan kepada kedua terdakwa kasus korupsi yang sudah divonis palu hakim bersalah dengan putusan hukuman penjara 3,5 tahun untuk Hasto dan 4 tahun untuk Tom Lembong.

Sebelum hak prerogatif Presiden itu diberikan, putusan tersebut seakan menegaskan bahwa Indonesia adalah benar-benar negara hukum. Tak pandang bulu siapapun yang terbukti bersalah, walau elit sekalipun hukuman tetap berlaku.

Namun semua itu membuat warga masyarakat “kecelik” dengan terbitnya keputusan Presiden Prabowo yang memberi pengampunan kepada kedua terpidana tersebut.

“Kecelik” adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti “tersesat” atau “salah jalan”. Namun, dalam konteks yang lebih umum, “kecelik” dapat diartikan sebagai salah langkah, tersesat, kurang tepat, atau tidak sesuai.

Istilah ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menggambarkan situasi di mana seseorang menjumpai sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terutama pemilih Prabowo dalam pilpres 2024 yang berasal dari die hard Jokowi. Pemberian amnesti dan abolisi kepada kedua terpidana tersebut membuat mereka kecelik, kecewa, marah, dan merasa terkhianati.

Sebenarnya bukan kali ini saja rakyat dibuat kecelik oleh para elit politik. Di setiap momen kampanye bertaburan janji manis yang ditebar oleh para politisi. Namun, ketika terpilih janji tak selalu ditepati dan rakyat lagi-lagi dibuat kecelik. Entah kecerdikan para penipu atau kedunguan yang ditipu hingga bangsa ini selalu mampu mereproduksi harapan baru di setiap pemilu walau kecelik berjilid-jilid. Entahlah.

Di satu sisi bangsa ini juga bukan hanya berposisi sebagai obyek kecelik. Dalam berbagai momentum sejarah bangsa ini juga mampu membuat bangsa lain kecelik, bahkan terhadap narasi besar dunia. Lihatlah bagaimana para penyebar agama-agama besar dunia, seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Katolik dibuat kecelik oleh bangsa ini.

Dengan berbagai metode dakwah para pembawa misi itu meyakini dapat menaklukkan sepenuhnya sistem keyakinan penduduk di pulau-pulau Nusantara dan mengganti dengan sistem keyakinan baru yang mereka tawarkan, namun pada akhirnya semua nilai baru itu ditawar ulang dan direkonstruksi sesuai dengan norma lokalitas yang ada.

Lihatlah bagaimana agresifitas para pendakwah dan misionaris agama apapun yang mengusung skriptualisme dan radikalisme agama tak mampu mematahkan sistem kepercayaan lokal Nusantara yang cenderung sinkretik, moderat, dan kompromistis.

Kecelik juga dialami para konstruktor budaya. Sejak lama infiltrasi budaya asing, seperti India, Gujarat, Arab, Tiongkok, dan bangsa Barat menggerus identitas bangsa ini, namun sistem budaya yang berbasis pada agraris-maritim mampu bertahan hingga hari ini.

Memang ada beberapa perubahan budaya di berbagai tempat namun justru memunculkan hibriditasi budaya baru sebagai wujud kekenyalan sistem sosial dan kemampuan berakulturasi bangsa ini. Sementara nilai murni akar budaya tak tergoyahkan, seperti komunalisme, kekeluargaan, dan kearifan lokal tak pernah sirna sepenuhnya di tengah gempuran modernitas dan nilai-nilai budaya asing.

Di bidang ekonomi, dominasi kapitalisme global mengintrodusir nilai-nilai materialisme, kesejahteraan, dan mekanisme pasar sebagai parameter menentukan kualitas hidup manusia. Asumsinya semakin sejahtera secara material penduduk suatu negara maka indeks kebahagiaan pun semakin tinggi. Begitulah para ekonom modern meyakini.

Namun, rumus itu tidak terbukti di negeri ini. Para ekonom dibuat kecelik ketika korelasi antara kesejahteraan dan kebahagiaan tak terbukti. Dari penelitian Hilke Brockmann, pengajar di Fakultas Sosiologi Universitas Bremen, melaporkan hasil yang berbeda dengan Laporan Kebahagiaan Dunia (WHP) yang (selalu) menempatkan negara-negara Skandinavia yang kaya di peringkat teratas.

Pada pengukuran tentang kebahagiaan yang lebih holistik, Brockmann menemukan data bahwa Indonesia berada di peringkat pertama dalam GFS. Survei ini tidak sendirian. Dalam rangka memperingati International Happiness Day, Ipsos, salah satu perusahaan riset pasar terkemuka di dunia, merilis laporan terbarunya terkait Happiness Index 2025.

Laporan terbaru Happiness Index 2025 mengungkap bahwa 79% masyarakat Indonesia merasa bahagia, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata global (71%) serta negara-negara maju di Asia seperti Jepang (60%) dan Korea Selatan (50%). Fenomena itu lagi-lagi membuat kecelik konseptor pembangunan yang selama ini mengukur indeks kebahagiaan secara positivistik dan materialistik.

Demikian halnya dalam konteks antar daerah di Indonesia. Survei nasional indeks kebahagiaan antar daerah di Indonesia juga mengafirmasi temuan yang hampir serupa. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan UMK terendah di pulau Jawa justru menjadi propinsi yang penduduknya paling bahagia di Indonesia.

Karena itu jangan heran bila di ruang-ruang publik Jogja bisa disaksikan bagaimana orang-orang tertawa terbahak-bahak penuh ceria dan berinteraksi penuh kehangatan meski kondisi ekonominya mungkin sedang tidak baik-baik saja menurut akuntansi ekonomi modern.

Rasa kecelik juga terjadi di dunia politik global. Sebagai negara kolonial yang sedikit banyak sistem ketatanegaraannya diadopsi dari kolonial pun dalam perjalanannya banyak mengalami dinamika dan metamorfosis dengan sistem lama. Sistem demokrasi ditawar menjadi musyawarah mufakat, dan belakangan bahkan dipraktekkan demokrasi transaksional dan prosedural.

Demikian halnya, konsep trias politica yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) namun pada prakteknya tata hubungan antar lembaga kekuasaan tersebut diwarnai area abu-abu area yang sulit dipetakan.

Membaca lanskap politik Indonesia tak semudah yang dibayangkan para analis politik kaliber dunia sekalipun, dan itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Lihatlah bagaimana pasukan Mongol dibuat kecelik ketika begitu yakin bersekutu dengan Raden Wijaya untuk menyerang kerajaan Singosari namun pada akhirnya pasukan Raden Wijaya berbalik arah menyerang hingga pasukan Mongol mengalami kekalahan satu-satunya ketika itu.

Negeri Nusantara adalah bangsa yang sulit ditebak, di tengah kemampuannya membuat kecelik narasi besar dunia namun naifnya acapkali dibuat kecelik oleh bangsanya sendiri.

Kecelik bukan hanya ekspresi rasa kecewa, namun realitas apa saja yang melingkupi di setiap aspek kehidupan bangsa ini, sejak dari ideologi, agama, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan lainnya. Karenanya, jika hari ini rakyat menyaksikan bagaimana para elit berkompromi dan bertransaksi antar mereka untuk saling menjaga kepentingannya, rakyat tidaklah terlalu terkejut.

Ketidakterkejutan rakyat bukan berarti ignoren dan mengafirmasi ulah para elit, namun rakyat sudah paham, sudah mbatin, dan sekaligus niteni (menandai) siapa sesungguhnya yang benar-benar berada di pihaknya dan siapa yang menggunting dalam lipatan.

Di tengah rasa kecelik entah sebagai obyek atau subyek, biasanya rakyat diam-diam menyusun kekuatan yang akan ditunjukkan ketika saatnya tiba dan daftar korban kecelik akan bertambah.

*Penulis adalah dosen tinggal di Yogyakarta.